この記事では「ダイアトニックコード」について説明します。

前回の記事

モンモン

モンモンまずはじめに、コードの基本と主要和音について勉強しましょう。

コードの基本・主要和音について

ダイアトニックコードの説明の前に、主要和音について勉強します。

曲の中で重要な役割をもつ和音(主要和音)があり、それぞれ「トニック(Ⅰ)、サブドミナント(Ⅳ)、ドミナント(Ⅴ)」があります。

この3つの和音だけでカンタンな曲が作れます。

- Ⅰ・・・Ⅰ△、Ⅰ6、Ⅰ△7など

- Ⅳ・・・Ⅳ△、Ⅳ6、Ⅳ△7など

- Ⅴ・・・Ⅴ△、Ⅴ7など

*ブルースの場合、それぞれⅠ7、Ⅳ7、Ⅴ7のようにセブンスコードとなることが多いです。

ふだん耳にする曲は、複雑のコード進行のものも多くありますよね?

しかし、そんな曲のコードも、元をたどれば主要和音から派生したコードであることも多いんですよ。

このあと解説するダイアトニックコードと代理コードを知ればわかるはず!

ダイアトニックコードは「3度ずつ音を積み重ねたコード群」

それでは、ダイアトニックコードの解説をします。

ある音を基準として3度ずつ音を積み重ねてできるコード群をダイアトニックコードと呼びます。

主要和音のみのコード進行も悪くはないのですが、現代人には少し退屈に聞こえてしまうかもしれません。

そこで、コード進行に彩りを与えるために、ダイアトニックコードを使用します。

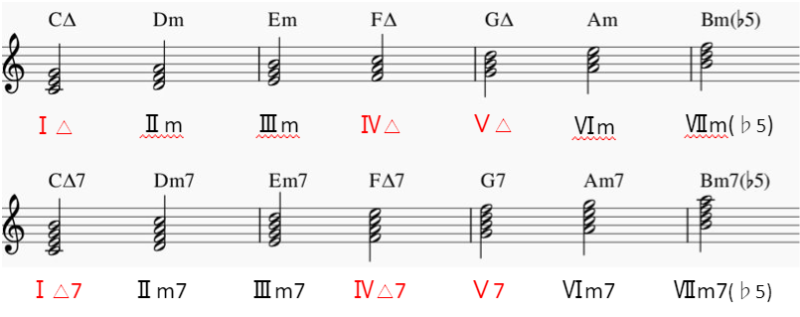

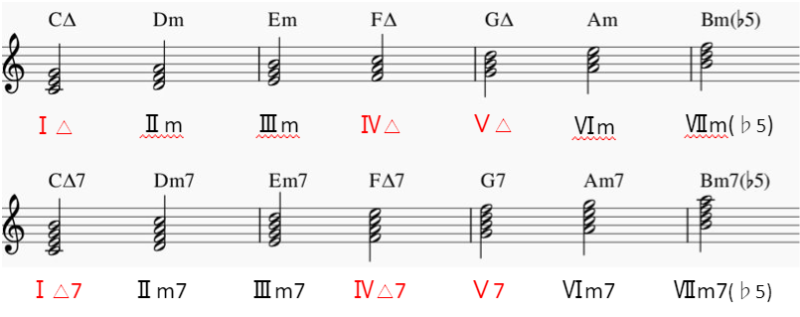

Cメジャーキーのダイアトニックコードについて見てみましょう。

なお、ジャズでより重要なのは上段の3和音のダイアトニックコードではなく、下段の4和音のダイアトニックコードです。

これは必ず覚えてください。

主要和音の他に、4つ新しいコード(赤色以外のコード)が出てきましたね。

- Ⅱm7(Dm7)

- Ⅲm7(Em7)

- Ⅵm7(Am7)

- Ⅶm7( Bm7(♭5))

これらのコードは、転回や、音を足したり引いたりして主要和音と同様の機能を持たせることができます。

このようなコードのことを代理コードと呼びます。

C△7(9)やG7(9)の(9)はテンション・ノートを表しています。

C△7を例とすれば、7thのBの3度上にD、さらにその3度上にF、またさらにその上にAの音があります。

これらの音がテンション・ノート(テンション)です。

ジャズがオシャレな響きがするというのも、このテンションが大いに関係します。

テンションの最初のDは、ルートから見て9度上の音なので9th、次のFは、ルートから11度上の音なので11th、最後のAは、ルートから13度上の音なので13thと呼ばれます。

テンションについては別の記事で解説しているので参考にしてください。

さて、代理コードの各機能について見てみましょう。

- F6を転回したらDm7になる ⇒ Dm7はSD(サブドミナント)として機能する

- C△7に9thを付加、ルートを削除するとEm7となる ⇒ Em7はT(トニック)として機能する

- C6を転回したらAm7になる ⇒ Am7はT(トニック)として機能する

- G7(9)を転回したらBm7(b5)になる ⇒ Bm7(b5)はD(ドミナント)として機能する

まとめると、以下のようになります。

「同じ機能を持つコードは、互いに変更することが可能」ということを押さえておきましょう(理論上は)。

もちろん、自分の耳で聞いて違和感があったらダメですよ。

まとめ

今回は、ダイアトニックコードや代理コードについて学びました。

ダイアトニックコードも大事ですが、代理コードもよく使用します。なるべく早く理解しておきたいところです。

1つ覚えておいてほしいことがあります。

それは、「コード進行を複雑化するのはいくらでも可能」ということです。

しかし、それも元をたどると基本的なコード進行であることも多いです。

あなたがいつか曲の分析や作曲をする時に役立つ考えなので、頭の片隅にでも入れておいてくださいね。

次回

コメント