この記事は、ジャズピアノを学ぶ初心者向けに書いています。

モンモン

モンモン今回はコードの転回形について説明します。

前回の内容

前回は「コードの書き方・種類」について解説しました。

種類が多くて大変でしたよね…。

一度に覚える必要はないので、マイペースに学んでいきましょう。

コードの転回形とは?

Root(ルート)が最低音(ベース)であるコードを基本形と呼びます。

それに対し、ルート以外の音が最低音になるコードを転回形と呼びます。

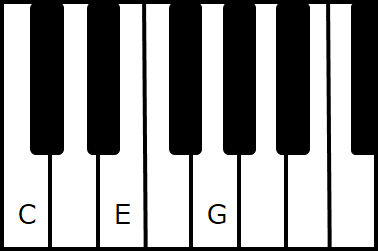

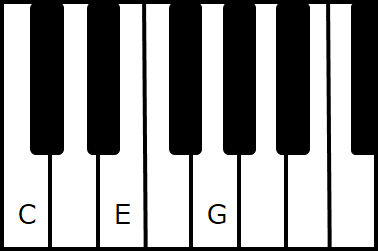

それでは、C△コードを例に見てみましょう。

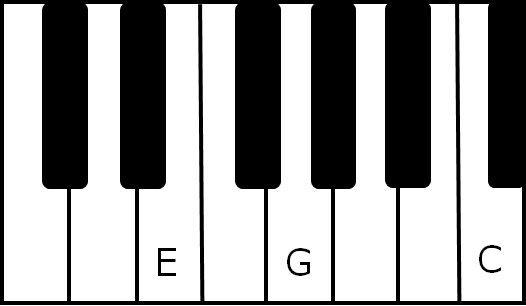

コードの基本形

ド・ミ・ソ

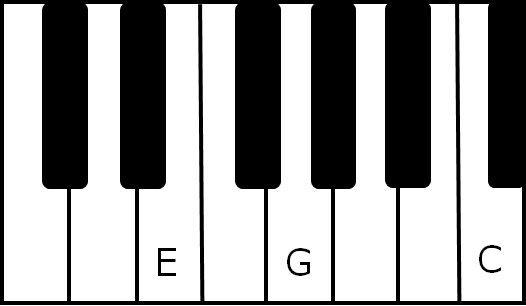

コードの転回系①

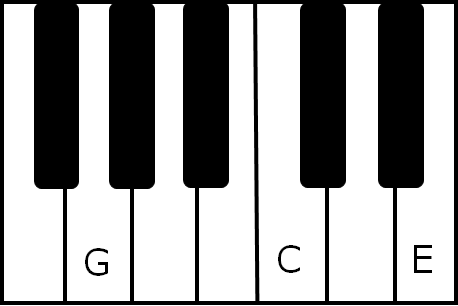

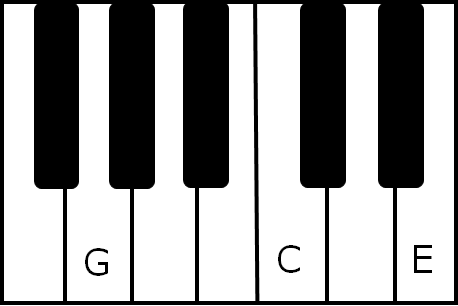

コードの転回形②

それぞれルートから順に、以下のように並んでいることがわかりますね?

| 転回形 | ルートからの音の並び(C△の場合) |

|---|---|

| 基本形 | C・E・G |

| 第一転回形 | E・G・C |

| 第二転回形 | G・C・E |

これらの音を聞くと、もちろん違った響きに聞こえます。

しかし、音の性格や機能そのものは大きく変わりません。

たとえ音の配置が変わっても構成される音が同じ場合は、基本的なサウンド感は変化しないことを覚えておきましょう。

コードの転回形のメリットは?コードとコードが滑らかにつながる!

コードの転回形ってわざわざ使う必要あるの?何が便利かよくわからないな…

転回形を使用するとコードとコードが滑らかにつながります。

例えば、上図の例(左)を弾くと音が結構離れていますよね?

弾いてみると、手の移動が少し大きいと感じるはず(そして何より、あまり音楽的に聞こえません。)

しかし、上図の例(右)のように転回形(G△/B)を使用するとどうなるでしょうか?

トップノート(一番上の音、この場合”ソ”の音)は動かず、そのほかの音も最小限の動きしかしていません。

しかも、ベースの移動が半音進行なので、よりスムーズに聞こえます。

ちなみに、上図の例(右)のG△/Bという表記の仕方は、「”Gトライアド”のルートを”B”で指定する」という意味です。

このような表記を分数コードといいます。あわせて覚えておきましょう。

転回形を使用するとポジションの移動が少ないので伴奏もラクになるし、より音楽的になりやすいですよ♪

コード進行とは?

転回形も学んだので、続いてコード進行の話に進みます。

日常会話でもたまに聞く”コード進行”という単語…果たしてどういう意味なのでしょうか?

コード進行とは、”コードとコードのつながり”のこと

「最近の○○って曲のコード進行、△△ってやつに似てない?」

こんな会話をしたことがある人もいるかもしれませんね。

コード進行とは、”コードとコードのつながり”です。

つまり、曲の流れを決めるものです。

曲全体の雰囲気やサウンドの方向性を決めるものと言っても良いでしょう。

たとえば、「サザエさんのテーマを短調で弾いてみた!」とか聞いた事ありませんか?

あれはメロディーは極力いじらず、コード進行(ハーモニー)をいじって(リハーモナイゼーション)、ガラリと曲の雰囲気を変えているんです。

なお、リハーモナイゼーションのことはリハモと略すことも多いです。

参考

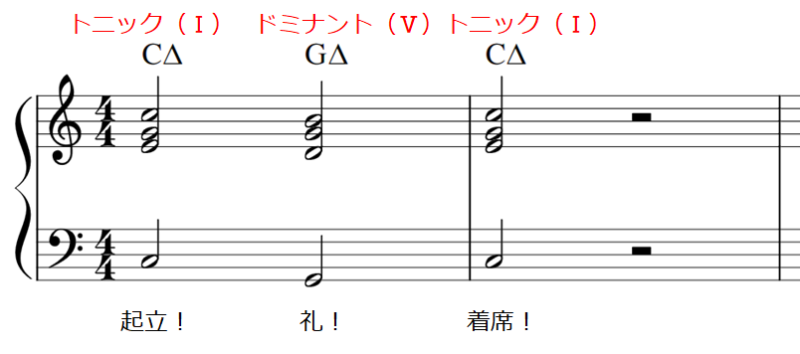

【超基本】「起立!礼!着席!」を例にコード進行を学ぼう!

「起立!礼!着席!」

音楽の授業で誰しもが伴奏に合わせて号令をしたことでしょう。

この時の伴奏って、多分こんな感じだったと思います。

さて、また新しい用語が出てきましたね。

トニック・コードは曲のキー(調性)の主音をルートとする主和音のことで、最も安定感のあるコードです。

単にトニックとも言い、ローマ数字で”Ⅰ”と表記することもあります。

下の表を参考にしてください。

| 音名 | C | D | E | F | G | A | B |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ローマ数字表記 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |

逆にドミナント・コードは、曲のキーの属音をルートとする属和音のことで、不安定な響きをもつコードです。

単にドミナントとも言い、ローマ数字で”Ⅴ”と表記することもあります。

おそらく、「起立!→礼!→・・・」で止まったら、何となく”もどかしい”気分になると思います。

「”着席!”の音、早く弾いてー!」って思うかも。

ドミナントは一般的に”不安定なコード”とされており、トニックに解決しやすい傾向にあります。

そのため、曲がドミナントで止まってしまうと違和感を感じてしまうんですね。

それでは、続いてドミナントモーションについて解説します。

ポイント

トニックはどんなコードにも進行することができます。

実はこの考え方、ジャズでは結構重要です。

今はまだ知らなくて良いのですが、「一度トニックに解決したら、その後はドコへ行こうが自由」という考え方はリハモ(アレンジ)を行う上で大いに役立ちます。

解決については、この後解説します。

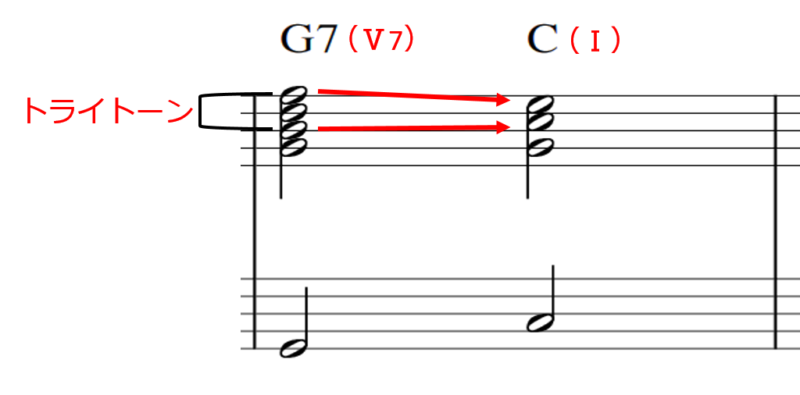

ドミナントモーション(V7→Ⅰ)って何だろう?

ここからはG△(3和音)をG7(4和音)にして説明します。

(G△→C△もドミナントモーションですが、トライトーンの説明もしたいのでG7→C△を例にしました)

G7には非常に不安定な響きであるトライトーン(増4度音程)があります。

上の例では、G7の”シ”の音がC△の”ド”の音に、G7の”ファ”の音がC△の”ミ”の音に向かっています。

この「V7→Ⅰ」というコード進行を”ドミナントモーション”といい、「解決する」ともいいます。

”解決する”とは、安定な音に落ち着くこと解釈してください。

「何でローマ数字表記するんだろう・・・?」

こんな疑問を持つかもしれませんね。

ローマ数字表記では、キーが変わってもコードの機能を正確に表すことができます。

例えば、キーがCの場合のトニックはC△です。

しかし、キーがFの場合、C△はドミナントとして機能します。

これでは、都合が悪いですよね?

そこでローマ数字の出番です。

キーがCの時のⅠはC△で、キーがFの時のⅠはF△となります。

このように、キーが変わっても正しくコードの機能がわかるんです。

ドミナントは不安定な状態、すなわちエネルギーが高い状態!

ちょっと話は反れますが、世の中で起こる多くの事象は、「不安定 ⇒ 安定」な方向に向かいます。

不安定ということは、エネルギーが高い状態とも言い換えられます。

例えば、熱々のお湯も時間が経てば冷めてしまいますよね?

あれは、”エネルギーが高い状態(熱い水)から低い状態(冷たい水)に変化しているから”です。

通常、こちらからエネルギーを与えない限りは、逆の現象は起こりません(これを不可逆的と言います)。

ドミナントも同じで不安定な状態で、早く安定な状態であるトニックに解決したいんです。

サブドミナントモーション(IV → Ⅰ)とは

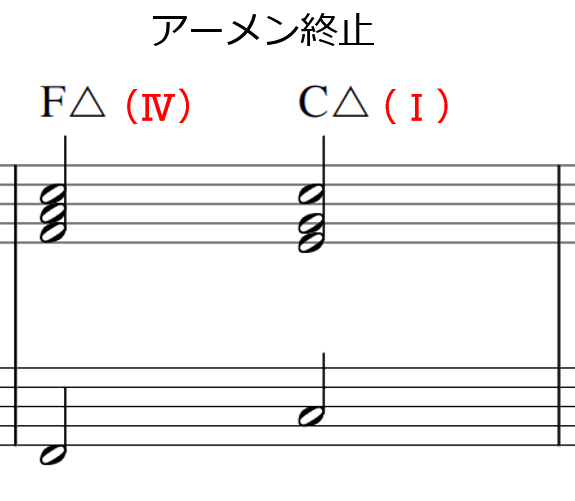

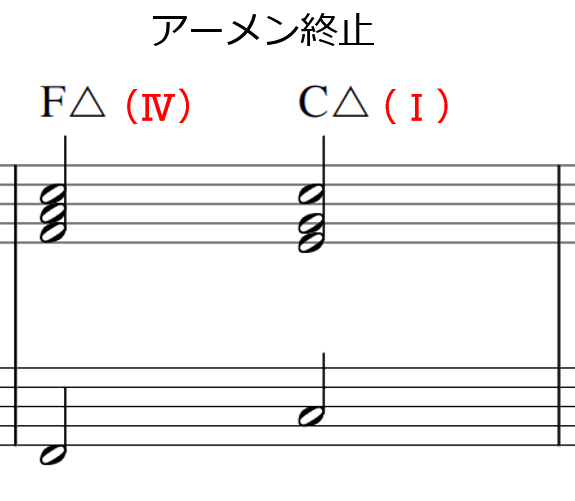

サブドミナントモーションは、教会の讃美歌でも使われるコード進行で、アーメン終止(変革終止)とも呼ばれます。

キーがCの時、IVはF△ 、ⅠはC△です。

ポップスやロックでもよく使われる進行です。

ドラクエの教会で仲間を生き返らせるときに流れる音楽にも使用されていますね(笑)

good_tuneさんのYouTube動画を参考にすると、21~28秒あたりで使われていますね。

最後に

今回はドミナントモーションとサブドミナントモーションについて学びました。

実際に弾いてみて、それぞれのコードの印象を確かめてみましょう!

次回はダイアトニックコードについて学びます。

コメント